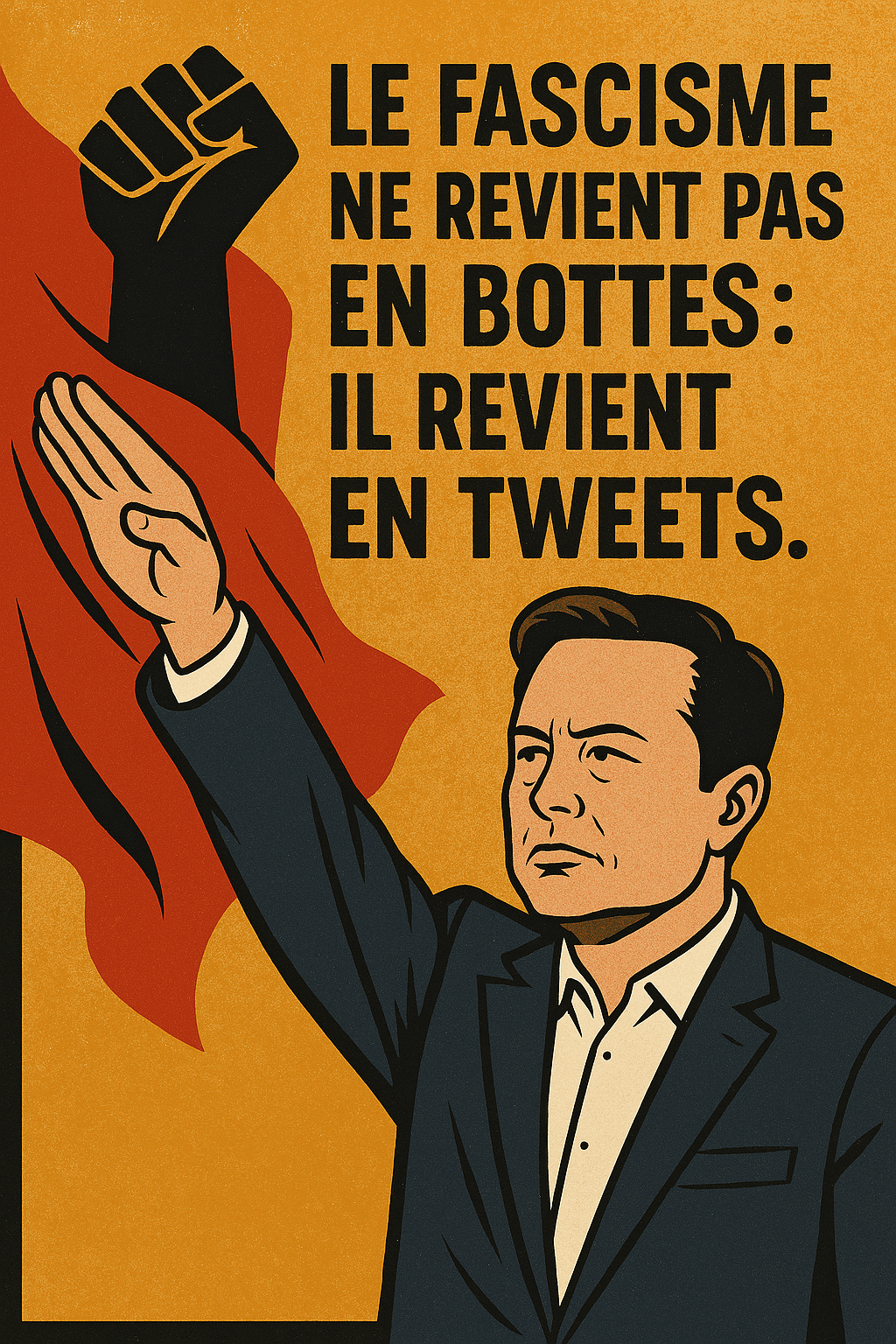

Le fascisme ne revient pas en bottes : il revient en tweets. Quand la fenêtre d’Overton s’élargit.

Par Sylvain, Ledy Berry

Introduction :

J’ai choisi de ne pas réagir à chaud, de laisser passer le tumulte médiatique pour prendre le temps d’écrire cet article. Face à des événements aussi chargés symboliquement, il me semblait essentiel de m’extraire de l’instant pour tenter de saisir la complexité en jeu, de croiser les regards historiques, psychologiques, géopolitiques et sociaux, afin d’éviter les jugements simplistes ou les analyses précipitées.

Dans un monde où la parole se libère plus vite que la pensée critique, il devient essentiel de comprendre comment certaines idées autrefois impensables redeviennent discutables, puis acceptables, et parfois même célébrées. Le geste récemment effectué par Elon Musk – mimant un salut nazi lors d’une interview publique – aurait été considéré comme une ligne rouge infranchissable il y a dix ans. Aujourd’hui, il s’inscrit dans une lente mais constante banalisation des extrêmes, dans un climat politique et social de plus en plus polarisé. Ce phénomène s’explique en grande partie par un mécanisme théorisé sous le nom de fenêtre d’Overton.

I. La fenêtre d’Overton : un mécanisme de bascule idéologique

Développée dans les années 1990 par Joseph P. Overton, cette théorie décrit le spectre des idées acceptables dans l’opinion publique à un moment donné. Toute proposition politique ou morale peut être classée selon ce spectre : impensable, radicale, acceptable, raisonnable, populaire, ou adoptée comme politique publique. Ce qui rend la théorie inquiétante, c’est sa malléabilité : la fenêtre peut se déplacer… et c’est ce que nous observons actuellement.

Un exemple frappant : selon une étude du Pew Research Center (2022), le pourcentage d’Américains ayant une vision « très défavorable » du parti opposé est passé de 21 % en 2002 à plus de 60 % en 2022. La polarisation croissante contribue à renforcer les extrêmes, chaque camp voyant l'autre comme une menace existentielle.

II. Fascisme et extrémisme : un retour masqué par la satire et la technologie

La montée de l’extrême droite en Europe (Italie, Hongrie, France, etc.) et la radicalisation politique aux États-Unis ne se font plus à travers les marches paramilitaires mais par le prisme du marketing, des réseaux sociaux et de la liberté d’expression mal encadrée. Elon Musk, en rachetant Twitter (devenu X), a explicitement déclaré vouloir « restaurer la liberté d’expression » – tout en réintégrant des comptes bannis pour propos haineux, dont ceux d’Alex Jones ou d’Andrew Tate.

Des études comme celle de la MIT Sloan School (Vosoughi, Roy, Aral, 2018) ont montré que les fake news ont 70 % plus de chances d’être retweetées que les vraies informations, contribuant à une dérive des débats publics. Ce n’est pas seulement ce qu’on dit qui change la fenêtre d’Overton, mais qui le dit et avec quel soutien algorithmique.

III. Une normalisation du pire : de l’impensable au toléré

Le « point Godwin », autrefois signe de débat stérile, devient aujourd’hui une réalité tangible. Le geste nazi d’Elon Musk ne provoque pas la fin de sa carrière. Il est au contraire relativisé, moqué, minimisé. Cette minimisation systématique est analysée par le politologue Cas Mudde comme un des marqueurs de l’extrême droite moderne : elle ne conquiert plus par le choc, mais par le glissement, l’humour, l’indignation sélective.

Selon l’IFOP (2023), en France, 30 % des 18-24 ans affirment avoir une opinion favorable du terme “nationalisme”, contre 14 % en 2002. Le glissement sémantique est déjà là.

IV. Pensée polarisée et biais cognitifs : les alliés inconscients de l’idéologie

Les neurosciences ont confirmé ce que les philosophes pressentaient : nous sommes plus enclins à croire ce qui conforte notre identité qu’à remettre en question nos croyances. L’effet de cadrage, la dissonance cognitive ou encore l’effet de tribu sont aujourd’hui mesurables.

Selon The Political Brain de Drew Westen, les zones du cerveau activées chez les partisans convaincus ressemblent davantage à celles impliquées dans la foi religieuse qu’à celles liées à la pensée critique. Cela rend le débat d’idées plus difficile à mener que jamais.

V. L’Histoire ne bégaie pas, elle code en boucle

Je suis de ceux qui refusent de croire que « l’histoire se répète ». Elle ne se répète pas, mais elle rime. Et parfois, elle rime de manière sinistre.

Le fascisme n’est pas né du jour au lendemain dans les années 1920. Il s’est préparé lentement, sur fond de crise économique, d’humiliation nationale (le traité de Versailles en 1919 pour l’Allemagne), de peur du déclassement, et d’une élite politique discréditée. En Italie comme en Allemagne, la montée des extrêmes fut permise par la normalisation progressive d’idées autoritaires, nationalistes et excluantes. Une fenêtre d’Overton déplacée jusqu’à ouvrir la voie aux lois raciales, puis aux camps.

Aujourd’hui, la géopolitique mondiale résonne étrangement avec ces années troubles. Guerre en Ukraine, offensive israélienne à Gaza, menaces nucléaires, effondrement écologique, inflation, migrations de survie… Le terreau est là : l’angoisse, l’ennemi désigné, le rejet de la complexité.

Et pendant ce temps, des dirigeants comme Viktor Orbán, Narendra Modi ou Javier Milei tiennent des discours qui auraient été impensables il y a vingt ans : appel au « peuple pur », rejet des minorités, contrôle des médias, attaques contre l’université, glorification du passé national… autant de symptômes d’une radicalisation autoritaire mondialisée.

Même les États-Unis, soi-disant garants de la démocratie libérale, vacillent. Un tiers des électeurs républicains (Reuters/Ipsos, janvier 2024) considèrent qu’un régime militaire pourrait être préférable à un gouvernement civil « corrompu ».

VI. Qui déplace la fenêtre ? Le rôle des algorithmes et des influenceurs

Je ne peux pas parler de cette bascule sans évoquer la machine qui la propulse : l’algorithme. Sur TikTok, Instagram, YouTube, les contenus radicaux sont souvent ceux qui génèrent le plus d’engagement – et donc de revenus. Or, l’engagement algorithmique ne distingue pas le vrai du faux, ni le bien du mal, seulement ce qui choque, divise, ou fait réagir.

Quand Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter), mime un salut nazi, ce n’est pas un simple geste : c’est un signal. Il sait que cela va créer du buzz, nourrir ses soutiens dans les sphères réactionnaires, et aggraver encore un peu plus la polarisation. Ce que certains appellent « l’anti-woke » devient, sous couvert de provocation ou d’humour noir, un recyclage moderne des rhétoriques fascisantes.

Et cela fonctionne : selon une enquête d’ADL (Anti-Defamation League) publiée en 2023, les discours antisémites ont augmenté de 63 % aux États-Unis depuis 2020, portés en partie par les réseaux sociaux.

VII. Résister : éduquer, nuancer, ralentir

Alors que faire ? C’est ici que ma posture d’éducateur rejoint celle du citoyen. Je crois profondément que la résistance ne viendra pas d’un sursaut héroïque, mais d’un travail lent et déterminé : celui de l’éducation, de la nuance, de la pensée critique.

Éduquer, ce n’est pas seulement transmettre des connaissances, c’est apprendre à penser contre soi-même, à douter, à formuler une critique fondée. Le philosophe Antonio Gramsci parlait d’“optimisme de la volonté et pessimisme de l’intelligence” : c’est mon moteur.

Résister, c’est aussi ritualiser la complexité. Ce mot, je le répète souvent. La complexité est ce que le fascisme déteste. Il veut du simple, du binaire, de l’ennemi. Alors à nous de remettre du gris dans ce monde trop noir ou trop blanc.

Enfin, résister, c’est ralentir. Face à l’accélération du numérique, à la viralité des émotions, il faut défendre le droit à la lenteur, au temps long. Comme celui de lire, d’écrire, de débattre, de s’écouter.

Conclusion : Ne jamais oublier que l’impensable peut redevenir pensable

Je n’écris pas cet article pour alarmer gratuitement, mais pour participer à cette vigilance partagée qui me semble indispensable. L’histoire nous enseigne que les régimes autoritaires n’arrivent pas par coup d’État, mais par consentement progressif. Par lassitude, par cynisme, par habitude. La fenêtre d’Overton ne bouge pas toute seule. Elle est déplacée par nous – ou par ceux que nous laissons faire.

Et aujourd’hui, les gestes que nous ne dénonçons pas, les mots que nous laissons passer, les idées que nous relativisons, deviennent demain les normes contre lesquelles nos enfants devront se battre. Mieux vaut agir maintenant, pendant qu’il est encore temps de penser.

Bibliographie et sources vérifiables :

Overton, Joseph P. (1990s). The Window of Discourse (Mackinac Center for Public Policy).

Pew Research Center. (2022). Political Polarization in the United States.

Vosoughi, Roy, Aral (2018). The spread of true and false news online. Science, vol. 359.

ADL (2023). Audit of Antisemitic Incidents.

Gramsci, Antonio. Cahiers de prison.

Drew Westen (2007). The Political Brain.

Mudde, Cas (2019). The Far Right Today.

Reuters/Ipsos (2024). American democracy perception survey.

Guardian, Le Monde, Mediapart (2023-2025). Articles sur Musk, Orbán, Modi, Milei et la montée des extrêmes.

Klein, Naomi. La doctrine du choc ; Doppelganger (2023).

Créez votre propre site internet avec Webador